Degradasi Wadah Fisik Dinamika Pendidikan Di Era N(OR)mal (BA)ru Posted in: Jurnal dan Artikel

Tahun 2020, keberadaan SARS CoV-2 telah menyebar luas ke seluruh penjuru Ibu Pertiwi, dan tentunya menciderai bermacam jenis sektor pendukung sebuah perkotaan, tak terkecuali dalam dunia pendidikan, yang membuat berbagai ruang-ruang kelas dalam sekolah konvensional menjadi kosong. Kejadian itu juga memaksa memisahkan ruang interaktif pembelajaran antara tenaga pendidik dan peserta didik, bahkan memisahkan mereka dari lingkungan permainan dan lingkar perkawananannya di sekolah, menambah absurditas ruang fisik sosial di dalamnya. Menggemakan suara dinamika edukasi pendidikan konvensional yang masih terjebak dalam sekat-sekat ruang fisik kasat mata, dalam skal yang belum pernah dirasakan oleh kebanyakan sekolah konvensional saat ini. Ruang-ruang fisik pendidikan di sekolah konvensional yang menjadi semakin semu menyuarakan pernyataan “Bagaimana jika?” sudah menjadi “Sekarang bagaimana?”, sebab generasi calon-calon Habibie baru akan terlahir di kehidupan ruang semu virtual yang telah banyak berubah karena SARS CoV-2.

Menelanjangi Realistas Ruang

SARS CoV-2 benar-benar menguak semua ketimpangan-ketimpangan yang ada di setiap sektor, menyingkap retakan-retakan besar yang memang telah lama diabaikan oleh pemerintah. Lebih dari satu miliar peserta didik dari 130 negara tidak belajar di sekolah karena pandemic SARS Cov-2. Ada kemunculan masalah lain saat para peserta didik ini mengikuti proses belajar melalui rumah mereka masing-masing. Karena pendapatan orang tua yang mampet, peserta didik tersebut juga berpotensi untuk dieksploitasi dalam pekerjaan. Alasan ekonomi yang turun drastis ini bisa digunakan sebagai pembenaran untuk mempekerjakan anaknya dengan iming-iming mencukupi biaya sekolah. Ini dengan jelas menggambarkan lingkaran setan yang harus diputus secara sistemik. Padahal fleksibilitas waktu saat belajar dari rumah ini bisa mendukung peserta didik untuk belajar tentang pendidikan budi pekerti, Immanuel Kant (1724-1804) mengungkapkan, pendidikan budi pekerti bisa membentuk karakter dan moralitas peserta didik dengan penekanan pada afektivitas, tanpa mengabaikan aspek kognitif dan psikomotorik.

Aspek-aspek fisik dalam sektor pendidikan juga dilibas habis, tak terkecuali, dalam skala yang lebih kecil; ruangan kelas. Ruang-ruang fisik pada sekolah-sekolah konvensional mulai kosong, tidak berfungsi sebagai wadah para peserta didik menempuh akademik seperti dulu lagi. Di Indonesia, sejak akhir bulan Maret lalu, puluhan juta peserta didik menerapkan pembelajaran jarak jauh demi mengurangi dampak pandemi SARS Cov-2. Nadiem Anwar Makarim, mengumumkan bahwa Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan, pembelajaran daring diterapkan, dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialihkan untuk pengadaan alat kebersihan dan membiayai pembelajaran jarak jauh (SE No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19). Namun, riset terbaru dari Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) mendapati bahwa program tersebut tak diwujudkan dengan baik di lapangan. Banyak peserta didik tak memiliki akses listrik dan sinyal internet memadai, hanya sekitar 28% anak yang sanggup belajar menggunakan media daring untuk belajar maupun menggunakan aplikasi belajar daring. Adapun 66% pelajar menggunakan buku dan lembar kerja siswa, dan 6% orang tua menyatakan tidak ada pembelajaran sama sekali selama siswa diminta belajar dari rumah. Dalam Survey Penggunaan TIK 2017 dari Balitbang SDM Kemenkominfo; ketimpangan akses teknologi informasi terpampang nyata. Data tersebut memberikan kesimpulan bahwa teknologi informasi hanya diakses segelintir orang, dari kelas sosial tertentu, dengan strata pendapatan tertentu pula, belum dinikmati secara merata oleh masyarakat.

Absurditas Ruang

SARS CoV-2 secara tidak sengaja mengajak kita untuk memilih dunia maya, mengatur secara paksa penjarakan sosial (social distancing) dan mengalihkannya ke suatu media maya. Lewat media maya, seperti iklan, televisi, dan film dunia simulasi tampil sempurna, tidak dapat lagi dikenal mana yang asli dan mana yang palsu. Semua itu pada akhirnya menjadi bagian realitas yang dijalani dan dihidupi masyarakat saat ini. Seorang tokoh besar cultural-studies bernama Jean Baudrillard melontarkan istilah dan teori Simulacra. Dalam hal simulasi, manusia mendiami suatu realitas, di mana perbedaan antara yang real (nyata) dan fantasi, antara asli dan palsu sangatlah tipis. Kesatuan inilah yang kemudian oleh Baudrilard disebut sebagai simulacra, yaitu sebuah dunia yang terbangun dari bercampurnya antara nilai, fakta, tanda, citra, dan kode; seperti suatu keadaan alam baru di jantung yang kita miliki dalam hiperperadaban.

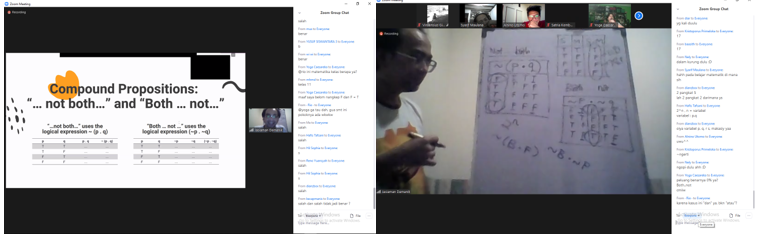

Dalam dunia pendidikanpun tak luput dari pembentukan ruang tak kasat ini. Ruang fisik dalam sekolah yang tadinya dapat dilakukan dalam realitas real sebagai wadah untuk media pembelajaran akademis ataupun interaksi sosiologis, kini telah tergantikan dalam realitas virtual. Peserta didik seolah-olah berada di antara realitas dan ilusi sebab tanda yang ada di media sepertinya telah terputus dari realitas. Lewat media ilusi ini peserta didik merasa “Bebas untuk menjadi diri sendiri”, mereka bisa saja melakukan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, seperti tidur, makan, tidak berpakaian atau mandi bahkan, tetapi dalam ruang ilusi ini mereka nampak “baik adanya”. Dari sisi tenaga pendidikpun bisa melakukan hal yang sama. Antusiasme dan fokus mereka masing-masing terpecah dan luntur, disinilah mereka hanya melakukan tindakan yang sesuai atau berdasarkan kewajiban, dibuat tidak berdasarkan kecenderungan langsung, tetapi karena pamrih, berpedoman pada kaidah subjektif; tindakan dengan kategori hipotesis bersyarat karena dilihat sebagai saran mencapai tujuan. Inilah yang terjadi dalam dunia virtual saat ini, di mana proses simulasi itu terjadi yang menyebabkan peserta didik dan tenaga pendidik semakin menjauhkan realitas, menciptakan sebuah dunia baru, yaitu dunia virtual. Fasilitas ini tidak hanya memengaruhi psikis seseorang, tetapi juga memengaruhi kualitas emosi mereka masing-masing. Perasaan seperti ini adalah perasaan simulakrum. Suatu emosi yang terjebak pada dunia imitasi.

Ruang-ruang daalam era Simulacra telah merobohkan batas-batas privat dan publik, tembok ruang fisik sekolah konvensional pun ditembus oleh agresivitas dunia maya yang tidak lagi maya karena pengaruhnya sangat kuat pada kehidupan nyata. Tanpa sengaja juga, Simulacra ini menandai perbedaan status dimaknai sebagai perbedaan, ruang media semu dalam dunia pendidikan akan berlanjut ke kerangka kapitalisme, membentuk institusi-institusi baru masyarakat, dengan kata lain kaum yang tertindas dan terpinggirkan.

Representasi Resiliensi Realitas

Untuk menyiasati ambiguitas sekat ruang di era simulacra, ada beberapa usaha realitas resiliensi tenaga pendidik di Indonesia yang menggunakan pendekatan belajar jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka, salah satunya seperti yang dilakukan Pak Avan Fathurrahman (390, guru di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Dilansir dari Kompas 18 April 2020, Pak Avan tak ingin menambah beban para orangtua peserta didik. Ia memilih menyambangi rumah peserta didik, mendatangi satu per satu para peserta didik untuk memandu mereka belajar di rumah. “Sudah beberapa minggu saya berada dalam posisi yang dilematis. Bukan masalah rindu. Tapi tentang imbauan Mas Mentri, agar bekerja dari rumah. Ini jelas tidak bisa saya lakukan, karena murid saya tidak punya sarana untuk belajar dari rumah. Mereka tidak punya smartphone, juga tidak punya laptop. Jikapun misalnya punya, dana untuk beli kuota internet akan membebani wali murid,” demikian tulis Pak Avan. Ia juga tak hanya mengajarkan materi-materi yang bersifat akademis. Ia juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya kontekstual, seperti membantu orangtua, menjaga kesehatan, memperkenalkan apa itu Covid-19, dan mengingatkan anak-anak untuk senantiasa beribadah. Beliau mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, meskipun tidak menerimanya dalam bentuk pendanaan. Setiap kegiatan belajar mengajar yang ia lakukan juga wajib didokumentasikan untuk laporan secara administratif kepada pihak sekolah dan dinas pendidikan.

Di negara lain, terdapat juga beberapa usaha resiliensi sederhana yang dilakukan, salah satunya Ilori. Di era pandemi sekarang, Ilori mengendarai van yang penuh dengan buku ke daerah-daerah miskin di Lagos untuk membantu anak-anak menemukan kegemaran membaca. Salah satu sekolah yang didatangi Ilori ialah, sekolah dasar Betel di distrik kelas pekerja Ifako, di jantung kota Lagos. Ilori muncul dengan ide perpustakaan keliling dan mengajukan permohonan pendanaan dari inisiatif pengembangan pemerintah Nigeria. Dia mengunjungi empat hingga enam sekolah setiap hari, menyelenggarakan lokakarya membaca di malam hari dan pada akhir pekan untuk anak-anak putus sekolah di daerah kumuh dengan bantuan sukarelawan. Van berfungsi seperti perpustakaan asli: anak-anak memilih buku yang mereka baca di rumah, membawanya kembali pada minggu berikutnya dan menulis “ulasan” wajib tentang isi buku itu.

Kembali atau Lebih Menggali

Pendidikan konvensional melalui sekat-sekat fisik ruang kelas saat ini hanya mengisi kepala para peserta didik dengan pengetahuan yang belum fundamental, belum secara kritis menoleh keadaan kontekstual masyarakat dan hanya menanamkan retorika toleransi yang dilandasi oleh solidaritas semu lewat wadah sekolah konvensional. Alih-alih mengembangkan kemampuan kecerdasan peserta didik, dan mengajarkannya untuk menilai dan berpikir secara mandiri, tenaga pendidik menggunakan semua energinya untuk mengisi kepala anak dengan pikiran orang lain yang sudah siap pakai, setelah itu harus dikoreksi oleh pengalaman panjang bertahun-tahun. Inilah sebabnya mengapa sedikit orang yang tekun belajar memiliki kepekaan. Perlu kembali kita mengingat bahwa pendidikan di Indonesia berakar pada gagasan-gagasan progresif. Ruang-ruang semu dalam era Simulacra bisa menjadi batu loncatan dalam mengembangkan pendidikan afeksi peserta didik. Dalam From Disgust to Humanity (2010), Martha Nussbaum (1947), mengajak kita untuk melatih imajinasi. Dengan imajinasi kita dapat membayangkan keberadaan orang lain; nasib orang lain; dan penderitaan orang lain. Dengan kemampuan membayangkan itulah sensibilitas kemanusiaan kita dapat terasah. Ketika terjadi pembelajaran tenaga pendidik lewat daring yang tidak interaktif, misalnya, kita dapat membayangkan bagaimana rasa kebosanan yang dialami peserta didik. Dari situlah akan tercipta rasa simpatik pada mereka; pada sesama manusia. Tenaga pendidik akan turut merasakan apa yang peserta didik rasakan, begitu juga sebaliknya. Tapi masalahnya, seberapa besar penghargaan pola pendidikan sekolah konvensional saat ini pada kemampuan imajinatif peserta didik? Hal ini perlu diperbaiki dari akar yang paling dalam. Ketidaksengajaan ketimpangan kelas sosial yang terjadi pada era pandemi ini, harus sesegera mungkin ditindak lanjuti seperti halnya resiliensi Pak Avan ataupun Ilori; terjun langsung untuk menutupi kekosongan ruang-ruang fisik dalam penyampaian pembelajaran. Pembelajaran lewat daring dinilai sebagian orang lebih efektif dan efisien. Sedangkan dalam fase simulasi maupun fase simulacra belum terjadi hal-hal seperti ini. Baudrillard mengungkapkan gagasan simulasi bahwa kesadaran akan yang real di benak peserta didik dan tenaga pendidik semakin berkurang dan tergantikan dengan realitas semu; membuat mereka sangat sulit berpisah dari telepon selulernya, internet dan dunia maya mereka. Mungkinkah ruang-ruang fisik di sekolah konvensional bisa tergantikan atau mungkin ditiadakan? Kemungkinan menuju ke arah tersebut jelas ada, hubungan relasi dan komunikasi antara peserta didik dan tenaga pendidik beralih lewat ruang virual. Jadi, interaksi satu sama lain tidak lagi seperti cara-cara konvensional. Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana dengan masyarakat miskin kota yang hampir tidak punya akses menuju ruang virtual? Haruskah tetap konvensional? Atau pertanyaan lainnya ialah, sudah siapkah masyarakat dan sekolah konvensional menghadapi kemungkinan menuju metode pembelajaran melalui ruang virtual?